Was ist ein hydraulischer Abgleich überhaupt und welchen Nutzen bringt er? (mit Video)

Was ist ein hydraulischer Abgleich überhaupt und welchen Nutzen bringt er? (mit Video)

- Was ist ein hydraulischer Abgleich?

- Warum einen hydraulischen Abgleich durchführen?

- Die Top 4 Vorteile eines hydraulischen Abgleichs

- Wann sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?

- Methoden des hydraulischen Abgleichs: Berechnungsverfahren versus temperaturbasierte Verfahren

- Vorteile temperaturbasierter Verfahren

- Relevante Temperaturen in Heizungsanlagen

- Arten temperaturbasierter Verfahren

- Video: Hydraulischer Abgleich durch Messverfahren

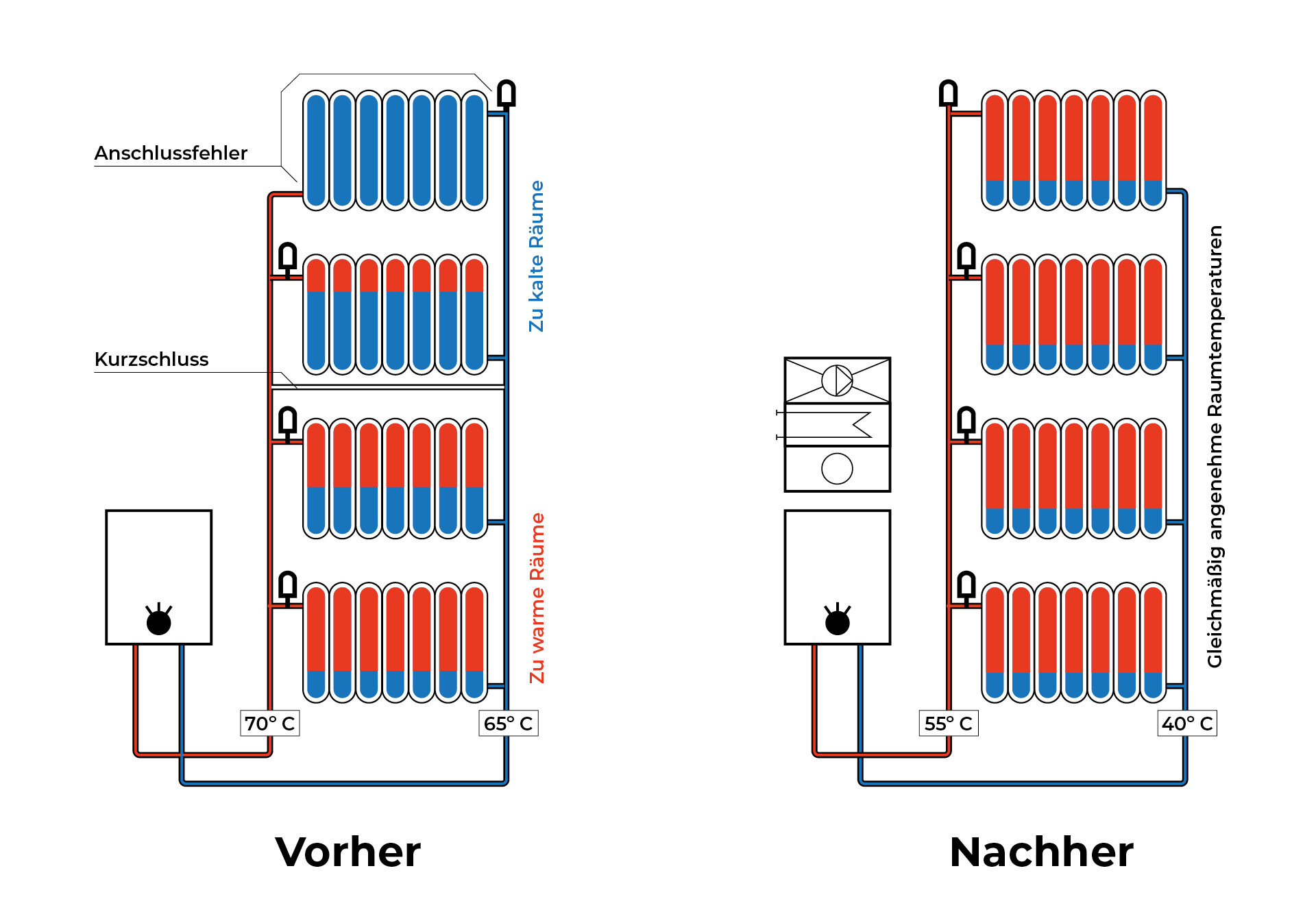

In vielen Gebäuden werden Räume ungleich beheizt – einige Zimmer bleiben zu kühl, während andere überheizt werden. Diese ineffiziente Wärmeverteilung wirkt sich negativ auf das Wohnklima aus, verursacht unnötig hohe Heizkosten und steigert die CO2-Emissionen. Besonders in Zeiten steigender Energiekosten, der zunehmenden Bedeutung von CO2-Bepreisung und ESG-Kriterien ist es essenziell, eine effiziente Wärmeverteilung sicherzustellen.

Eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung: der hydraulische Abgleich. Mit dieser Maßnahme wird das Heizsystem optimal eingestellt, sodass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Das spart Energie, senkt die Heizkosten und reduziert CO2-Emissionen – ein wichtiger Beitrag für mehr Energieeffizienz und klimafreundliches Heizen.

Was ist ein hydraulischer Abgleich?

Ein hydraulischer Abgleich schafft die Bedingungen für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Heizkörper genau die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit erhält – unabhängig von der Gesamtlast. Dabei wird die Pumpenleistung auf ein Minimum reduziert, die Vor- und Rücklauftemperaturen werden optimal eingestellt, und in Räumen mit gleicher Nutzung werden einheitliche Raumtemperaturen erreicht.

Warum einen hydraulischen Abgleich durchführen?

Ohne einen hydraulischen Abgleich ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus nicht möglich. Denn Heizkörper, die näher am Heizkessel liegen, werden schneller warm und erreichen eine höhere Temperatur. Grund dafür ist ein einfaches physikalisches Prinzip: Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands – in diesem Fall die kürzeste Strecke zum Heizkessel.

Die Auswirkungen spüren oft die Bewohner:innen in den oberen Stockwerken, deren Heizkörper am weitesten vom Heizraum entfernt sind. Häufig wird versucht, dieses Problem durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur zu lösen, um auch die entferntesten Heizkörper ausreichend zu versorgen. Dies hat jedoch einen deutlich erhöhten Energieverbrauch zur Folge.

Ein hydraulischer Abgleich bietet eine nachhaltige Lösung für dieses Problem: Bei einem hydraulischen Abgleich werden alle Heizkörper so eingestellt, dass sie mit dem optimalen Druck arbeiten. Dies sorgt für eine gleichmäßige und energieeffiziente Wärmeverteilung im gesamten Gebäude.

Die Top 4 Vorteile eines hydraulischen Abgleichs

1. Energie sparen

Ein hydraulischer Abgleich gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude. Ohne diesen Abgleich wird mehr Energie – und damit mehr Brennstoff wie Gas, Öl oder Pellets – benötigt, etwa durch eine höhere Vorlauftemperatur oder das stärkere Aufdrehen der Heizkörper. Die mögliche Energieeinsparung hängt vom Gebäude und dem eingesetzten Verfahren für den hydraulischen Abgleich ab, liegt aber in der Regel bei bis zu 20 Prozent der Heizkosten.

Doch die Einsparungen betreffen nicht nur die Heizkosten: Auch die Pumpenleistung kann durch den hydraulischen Abgleich optimiert werden, was zusätzlich Stromkosten reduziert. Zudem wird der Heizkessel geschont, da ein optimal abgeglichenes System eine geringere Wärmeanforderung hat. Das spart nicht nur Geld, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Anlage.

2. Komfort steigern

Rauschende Heizkörper, zu kalte oder zu heiße Heizkörper oder lange Aufheizzeiten – all das sind typische Anzeichen für ein nicht abgeglichenes Heizungssystem. Durch den hydraulischen Abgleich wird das Heizsystem effizient eingestellt, sodass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Die ungleichmäßige Wärmeverteilung wird behoben und der Heizkomfort im gesamten Gebäude deutlich verbessert – ganz ohne aufwendige Sanierungsmaßnahmen.

3. Umwelt schonen

Ein hydraulischer Abgleich sorgt nicht nur für mehr Wohnkomfort und geringere Heizkosten, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Durch den optimierten Betrieb der Heizungsanlage wird weniger Brennstoff und Strom verbraucht – das schont wertvolle Ressourcen und senkt den CO₂-Ausstoß messbar. Diese einfache Maßnahme macht das Heizen nicht nur effizienter, sondern auch deutlich nachhaltiger – für alle, die ihren Energieverbrauch senken und gleichzeitig etwas für die Klimabilanz ihres Gebäudes tun möchten.

4. Baufehler erkennen und beheben

Mit der modernen Messtechnik von myWarm lässt sich nicht nur die Effizienz des Heizsystems optimieren, sondern auch das gesamte Wärmeverteilnetz auf seine korrekte Funktion überprüfen. Dabei werden häufig übersehene Hydraulik-Baufehler sichtbar – etwa falsch dimensionierte Pumpen, vertauschte Vor- und Rückläufe, Fehlverbindungen, Kurzschlüsse oder falsch zugeordnete Heizstränge. Diese präzise Fehleranalyse, die myWarm exklusiv anbietet, ist ein zentraler Baustein zur nachhaltigen Optimierung von Heizungsanlagen. Denn genau hier liegt oft ein enormes Energieeinsparpotenzial, das ohne detaillierte Analyse verborgen bleibt.

Wann sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?

Ein hydraulischer Abgleich sollte in mehreren Situationen durchgeführt werden, um die Effizienz und Funktionalität des Heizsystems sicherzustellen:

- Bei der Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage: Damit das System von Anfang an optimal arbeitet, ist der hydraulische Abgleich ein wichtiger Bestandteil der Einrichtung.

- Nach Änderungen an der Heizungsanlage: Wenn Komponenten wie Heizkörper, Pumpen oder Ventile ausgetauscht oder ergänzt werden, ist ein erneuter Abgleich notwendig, um das System an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

- Bei Veränderungen des Energiebedarfs: Maßnahmen wie eine verbesserte Wärmedämmung, der Austausch von Fenstern oder andere energetische Sanierungen verändern den Wärmebedarf des Gebäudes. In solchen Fällen muss das Heizsystem neu justiert werden.

- Aufgrund gesetzlicher Vorgaben: In Deutschland gibt es rechtliche Regelungen, die in bestimmten Situationen, wie z. B. bei geförderten Sanierungsmaßnahmen oder Heizungsmodernisierungen, einen hydraulischen Abgleich vorschreiben. Die Paragrafen 60a, 60b und 60c des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) regeln spezifische Anforderungen zur Prüfung und Optimierung von Heizungsanlagen in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder selbstständigen Nutzungseinheiten. Mehr zu den gesetzlichen Vorschriften lesen.

Ein rechtzeitiger hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizsystem effizient arbeitet, Energiekosten gesenkt werden und die Umwelt geschont wird.

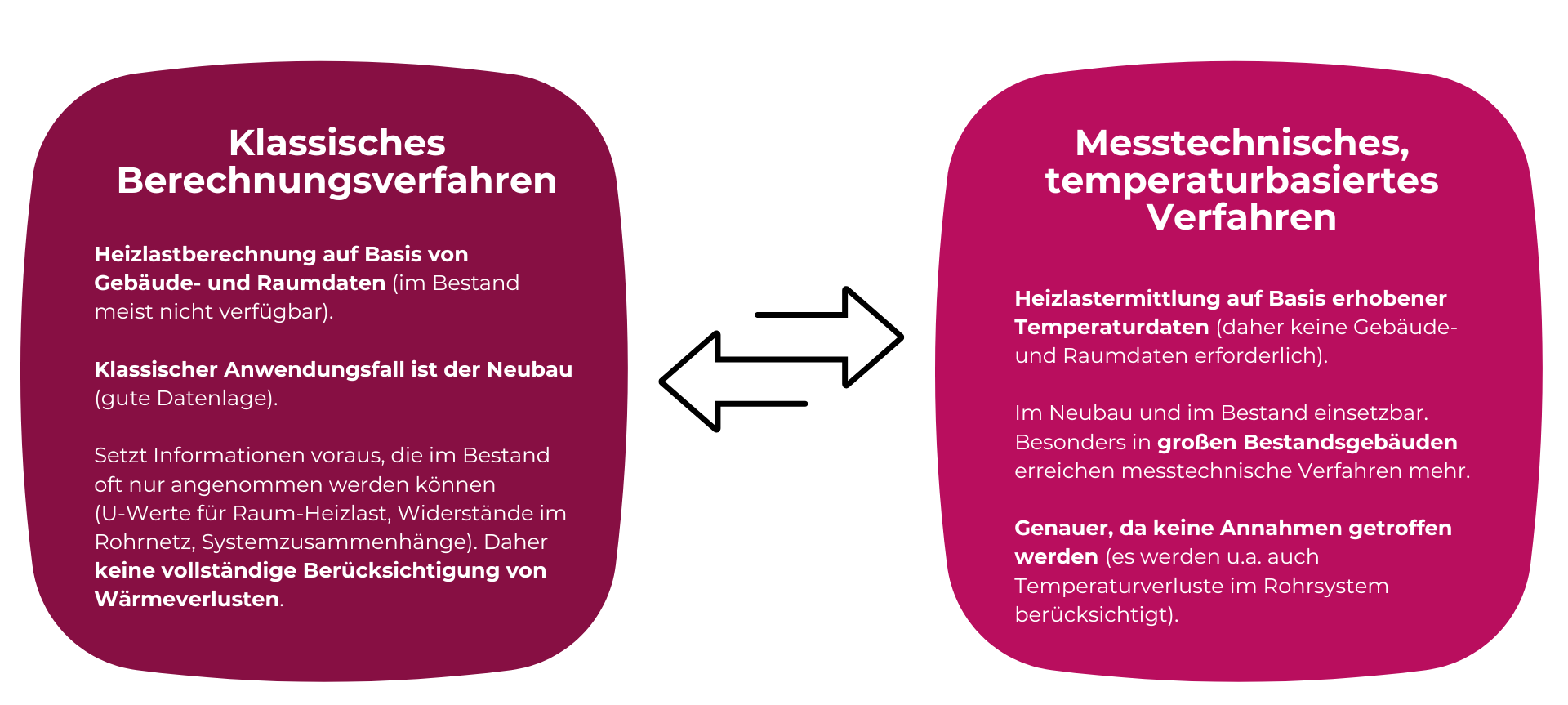

Methoden des hydraulischen Abgleichs: Berechnungsverfahren versus temperaturbasierte Verfahren

Berechnungsverfahren: Das traditionelle Berechnungsverfahren für den hydraulischen Abgleich benötigt voreinstellbare Heizkörperventile, die gegebenenfalls nachgerüstet werden müssen. Der Prozess beginnt mit einer Bestandsaufnahme durch den Heizungsbauer, um die bauliche Situation des Gebäudes zu erfassen. Auf Basis der gesammelten Informationen berechnet er die erforderlichen Parameter, die anschließend manuell an jedem Heizkörperventil eingestellt werden. Informationen, die nicht verfügbar sind, werden angenommen. Dieses Verfahren ist gut für Neubauten und Einfamilienhäuser mit guter Datenlage geeignet. In großen Bestandsgebäuden kommt das Verfahren an seine Grenzen.

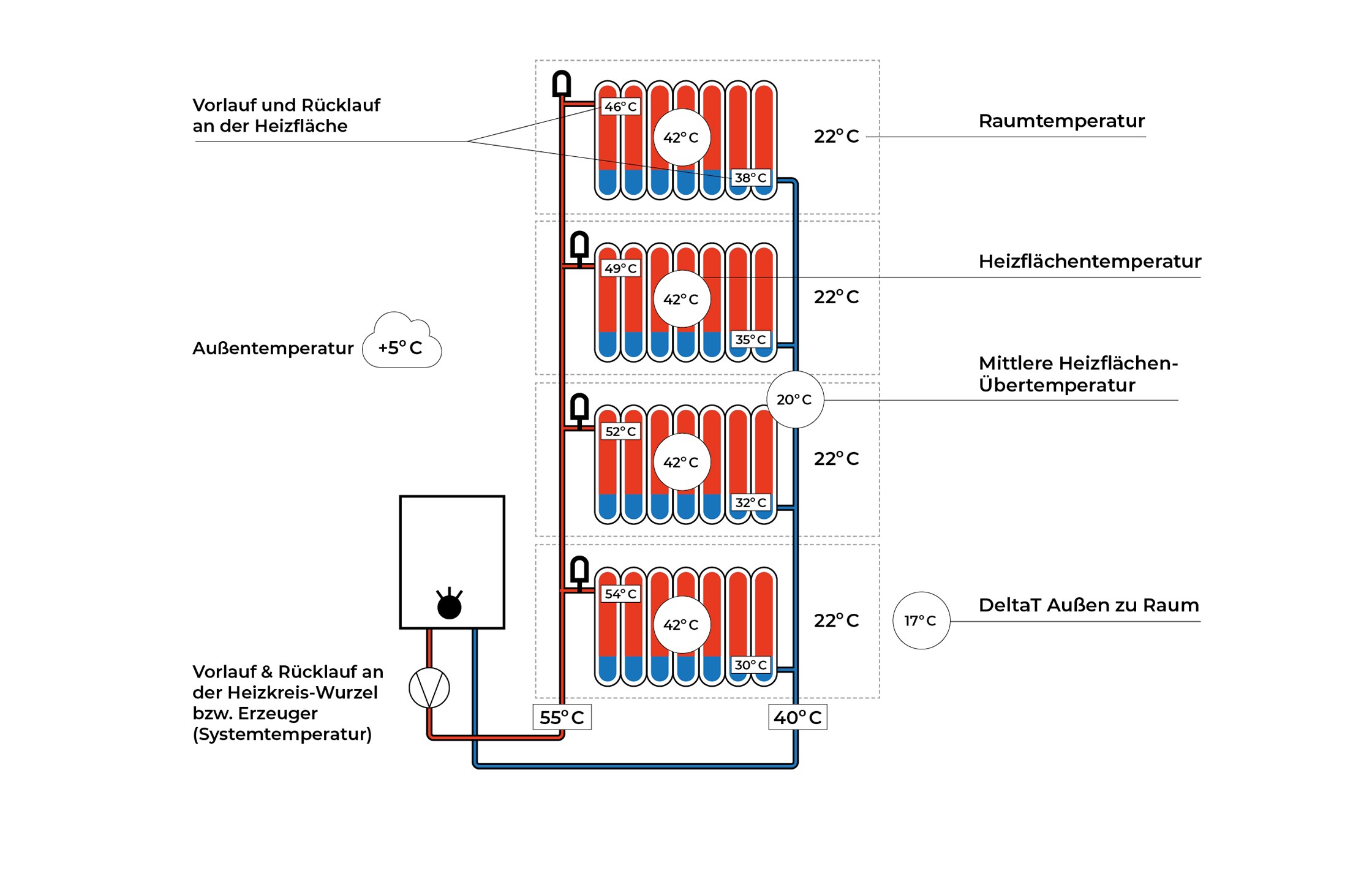

Temperaturbasierte Verfahren: Temperaturbasierte Verfahren gehen einen Schritt weiter und nutzen reale Temperaturmesswerte. Dafür werden Temperatursensoren direkt an den Wärmeabgabeflächen angebracht. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen wird in einem iterativen Prozess die ideale Einstellung der Regelventile bestimmt. Komplexe und unübersichtliche Hydrauliksysteme können so präzise abgeglichen werden. Das temperaturbasierte Verfahren von myWarm funktioniert sogar für nicht voreinstellbare Ventile. Die Heizlastermittlung erfolgt auf Basis erhobener Temperaturdaten.

Vorteile temperaturbasierter Verfahren

- Temperaturen sind entscheidende Regel- und Kontrollgrößen für einen effizienten Betrieb und sind heute relativ leicht verfügbar.

- Temperaturmessungen erlauben die messtechnische Kontrolle der richtigen Einstellung an jeder Heizfläche und in jedem Raum über kurze und längere Zeiträume – im Gegensatz zu reinen Berechnungsvoreinstellungen, die unkontrolliert bleiben.

- Temperaturbasierte Verfahren betrachten die Heizungsanlage wärmemesstechnisch und ganzheitlich bei der „Arbeit“. Sie ziehen Rückschlüsse auf Versorgungssituationen, erkennen Fehler und Optimierungspotenziale und sorgen für einstelltechnische Optimierung.

Temperaturbasierte Verfahren bieten somit eine präzise Grundlage für eine dauerhaft optimierte Heizungsanlage, die Energie spart und zuverlässig für angenehme Wärme sorgt.

Relevante Temperaturen in Heizungsanlagen

Arten temperaturbasierter Verfahren

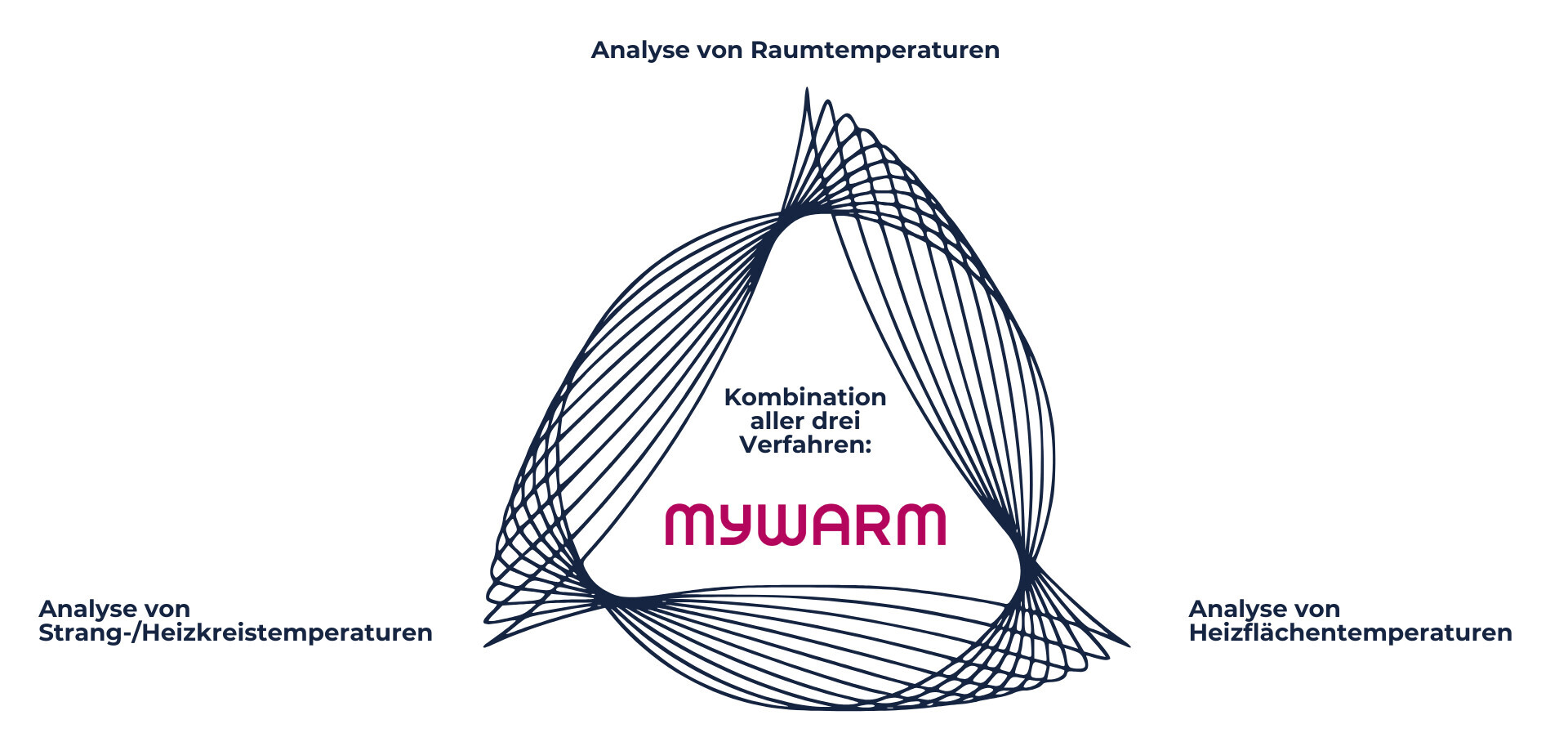

Es gibt verschiedene temperaturbasierte Verfahren, die jeweils unterschiedliche Messwerte nutzen: Manche analysieren Heizflächentemperaturen. Manche basieren auf einer Analyse von Raumtemperaturen in Verbindung mit der Ventileinstellung (z.B. mit vernetztem elektronischem Thermostatventil-Regler). Manche fokussieren auf Strang-/Heizkreistemperaturen und der Einstellung von Pumpen und Durchfluss-Regelarmaturen. myWarm ist das einzige Verfahren, das alle Verfahren kombiniert und damit eine besonders präzise Analyse des Heizsystems erreicht.

Video: Hydraulischer Abgleich durch Messverfahren

Die Energieagentur Kreis Konstanz hat myWarm bei einem Abgleichsprojekt in einem Wohngebäude mit der Kamera begleitet. Das Video zeigt das Vorgehen bei einem messtechnischen, temperaturbasierten Verfahren im Detail.

Beitrag teilen: